Sparen mit dynamischen Stromtarifen. Ein Erfahrungsbericht aus 2024

Strommarkt im Wandel

Im Gegensatz zu Ländern wie z. B. den USA sind wir es in Deutschland im Großen und Ganzen gewohnt, dass wir einmal im Jahr erfahren, was uns der Bezug von Strom (also der Strompreis pro kWh, auch Arbeitspreis genannt, und der Grundpreis pro Monat) die nächsten 12 Monate kosten wird. In einem Stromsystem, bei dem zentralisierte Kraftwerksparks den Bedarf im Stromnetz nachfuhren, mag das noch einigermaßen sinnvoll gewesen sein, aber unser Stromnetz hat sich mittlerweile grundlegend verändert.

Während für den Betrieb fossiler Kraftwerke immer Brennstoffkosten anfallen, gibt es diese bei Sonne und Wind schlicht nicht. Wenn man also erst einmal die Kosten für zusätzliche Erzeugungskapazitäten durch Sonne und Wind investiert hat, die man aufgrund der Volatilität benötigt, entstehen plötzlich Stromüberschüsse. Diese kann man entweder wegdrosseln oder aber möglichst sinnvoll nutzen. Es gibt Verbraucher, deren Bedarf sich verschieben lässt und die dann betrieben werden können, wenn erneuerbare Überschüsse vorhanden sind. Bestenfalls lässt sich so vermeiden, dass zu einem anderen Zeitpunkt mehr fossile Kraftwerke laufen müssen. Je höher der Anteil von PV und Wind in unserem Stromnetz, desto mehr bewegen wir uns von einer bedarfsgeführten Stromerzeugung hin zum erzeugungsgeführten Verbrauch. Nur kann man mit einem fixen Preis, der für das ganze Jahr gilt, von dieser Errungenschaft der Energiewende nicht profitieren.

Wie entsteht unser Strompreis?

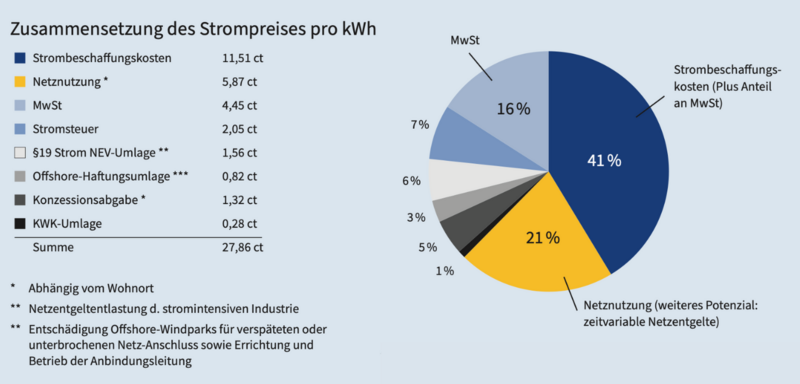

Der Strompreis für den typischen Stromkunden setzt sich aus den verschiedensten Komponenten zusammen. Hier mal ein Beispiel: In der gezeigten Zusammensetzung des Endkunden-Strompreises (Abb. 1) betragen die Strombeschaffungskosten, welche bei dynamischen Stromtarifen sind, nur 41 %. Darin sind sowohl die Erzeugungskosten als auch die vom Stromanbieter auf den Arbeitspreis umgelegten Margen enthalten. Leicht vereinfacht kann man sich die Entstehung der Strombeschaffungskosten wie folgt vorstellen:

Hat man einen Fixpreis-Tarif wird der Stromanbieter für das Folgejahr die Strommenge des letzten Jahres über langfristige Verträge bei den Stromerzeugern einkaufen. Bei einem dynamischen Strompreis funktioniert das anders. Hier wird der Strom nicht ein Jahr im Voraus, sondern einen Tag im Voraus im Rahmen einer sogenannten Day-Ahead-Auktion vom Stromanbieter für den Endkunden eingekauft. Dadurch erhält man als Kunde eines dynamischen Stromtarifs einmal täglich einen eigenen Strompreis für jede Stunde des kommenden Tages. Auf Basis dieser Informationen kann ein Energiemanagement-System dann die flexiblen Lasten über den Tag einplanen.

Die Auktion ist möglich, weil bereits einen Tag im Voraus gute Schätzungen vorliegen, wie viel Wind und Sonne (und natürlich auch die anderen Erzeugungsformen) über den kommenden Tag erzeugt werden. Damit der Stromanbieter sich mit dem benötigten Strom eindecken kann, ist er auf eine möglichst genaue Prognose des Verbrauchs angewiesen. Hier kommt das so oft erwähnte Smart Meter ins Spiel. Das Smart Meter liest den Zählerstand automatisch aus und schickt diesen alle 15 Minuten an den Stromanbieter. Die mehrmals tägliche Übermittlung des Zählerstands ist nicht nur für die exakte Abrechnung des Verbrauchs notwendig, sondern hilft auch dem Stromanbieter bei der Prognose des künftigen Bedarfs. Dieser hat ein großes Interesse an einer möglichst genauen Prognose, da er bei Abweichungen innerhalb des 15 Minuten-Intervalls zusätzlich Strom im Intra-Day-Handel kaufen oder verkaufen muss. Für den Verbraucher bleibt es jedoch bei den Preisen aus der Day-Ahead-Aktion des Vortags. Abweichungen innerhalb der 15 Minuten-Intervalle gleichen übrigens die Netzbetreiber aus und rechnen dies separat über die Netzentgelte ab.

Welche technischen Voraussetzungen gibt es für die Nutzung von dynamischen Stromtarifen?

Grundvoraussetzung für dynamische Stromtarife ist die automatisierte Übermittlung des Zählerstands. Hat man ein Smart Meter vom Messstellenbetreiber ist dies gegeben. Wenn nicht, stellt sich hier bereits die erste Herausforderung. Laut einem Bericht der Tagesschau vom 05. Juli 2025 [1] waren Anfang 2025 zwar 14 % der Haushalte verpflichtet ein Smart Meter zu haben, jedoch war zu dem Zeitpunkt nur bei 2,2 % dieser Haushalte ein solches verbaut. Aussagen, dass Deutschland bei der Smart Meter Umstellung hinterherhinkt, erscheint anhand solcher Zahlen noch geschmeichelt. Smart Meter sind bei vielen Netzbetreibern Mangelware und man kann schon froh sein, wenn diese mit der Bestückung von Neuanlagen hinterherkommen, bei denen die Flexibilisierung aufgrund §14a EnWG eine Anschlussbedingung sein kann. Die Kosten für den Smart Meter sind ebenfalls deutlich höher als für den bisherigen digitalen oder analogen Zähler. Jedoch sind diese für kleine PV-Erzeuger im §30 Messtellenbetriebsgesetz gedeckelt. Auch wenn im Normalfall der Netzbetreiber auch der Messstellenbetreiber ist, kann man den Messstellenbetreiber ähnlich wie den Grundversorger beim Strombezug als Kunde frei wählen. Dieser kann ggfs. kürzere Lieferzeiten oder im Einzelfall auch den Messstellenbetrieb zu Kosten unterhalb des gedeckelten Betrags anbieten. Eine Auflistung der wettbewerblichen Messstellenbetreiber findet sich (neben einer Aufstellung der Preisobergrenzen) auf der SFV-Homepage.[2] Einzelne Anbieter wie z. B. Tibber können, falls bereits ein digitaler Stromzähler vorhanden ist, die automatisierte Zählerstandsmeldung über einen Magnetlesekopf realisieren, der zu Einmalkosten von etwa 100 € erhältlich ist. Diese Lösung stellt jedoch kein zertifiziertes Smart Meter dar und funktioniert auch nur mit diesem Anbieter. Auch ist davon auszugehen, dass diese Sonderlösung bei einer künftigen Dynamisierung der Netzentgelte außen vor ist.

Um die dynamischen Stromtarife sinnvoll nutzen zu können, benötigt man weiterhin mindestens ein oder besser mehrere Geräte mit möglichst hohem, zeitlich verschiebbarem Verbrauch. Das Paradebeispiel dafür wäre ein Elektroauto, in Frage kommen aber auch Geräte mit geringerem Verbrauch wie Waschmaschine, Geschirrspühler oder Wäschetrockner. Eine Wärmepumpe mit eigenem Pufferspeicher kann ebenfalls eine gewisse Flexibilität aufweisen. Wenn der Pufferspeicher zur Maximierung der Effizienz jedoch sehr klein ausgeführt ist oder ganz darauf verzichtet wurde, dürfte sich eine Flexibilisierung schwierig gestalten. Daher hängt die Flexibilität der einzelnen Geräte nicht nur von der Ansteuerbarkeit, sondern auch von den Gewohnheiten bzw. Vorlieben der Haushalte ab. Zu guter Letzt wird noch ein Energie-Management-System benötigt, welches es in vielen Ausführungen gibt. Das kann z. B. eine Steuer box im Keller, ein Softwaremodul im Stromspeicher, eine Smartphone-App oder in manchen Fällen auch ein Mensch mit viel Zeit und Leidenschaft sein.

Was bringt mir der dynamische Strompreis?

Ich habe mittels dynamischer Stromtarife für das Jahr 2024 einen Durchschnittspreis für die bezogene kWh (Arbeitspreis inkl. aller Abgaben) von 27,6 Cent pro kWh erreicht. Dazu wurde das Auto fast immer zum günstigsten Preis geladen und die Wärmepumpe lief vorzugsweise zu den günstigsten Zeiten, während sie für die teuersten Stunden des Tages gesperrt war. Auch wurde das Laden des PV-Heimspeichers aus dem Netz zu günstigen Stunden ein paarmal zu Versuchszwecken durchgeführt. Das wirtschaftlich darzustellen ist jedoch alles andere als trivial und ohne Steuerung praktisch unmöglich.

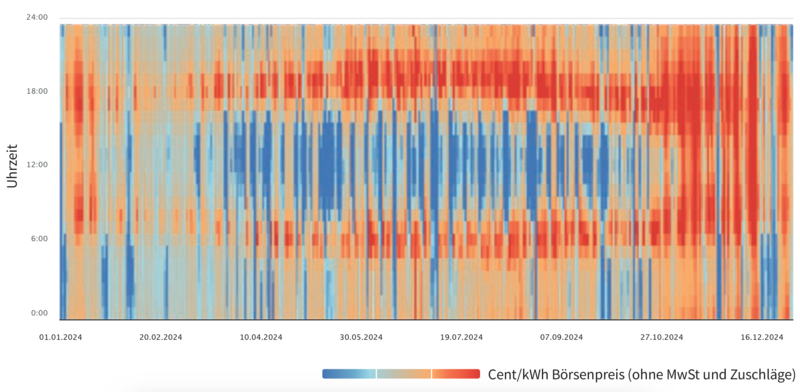

Es konnte so eine Einsparung erzielt werden. Aber: Der günstigste Fix-Preis-Tarif eines Vergleichsprotals wäre nur knapp 1 Cent teurer gewesen. Das bedeutet in meinem Fall (ca. 6.500 kWh Restbezug bei 19.000 kWh Jahresverbrauch) eine Einsparung von 65 € für das ganze Jahr. Dem gegenüber standen jedoch Mehrkosten für das Smart Meter, in meinem Fall 45 € pro Jahr. Der ganze Aufwand also für 20 € Gesamteinsparung. Der Grund dafür lässt sich am einfachsten anhand der sogenannten Price-Heatmap, wie sie auf energy-charts.de verfügbar ist, erklären (Abb. 3). Hier ist horizontal jeder Tag des Jahres 2024 aufgetragen und vertikal jede Stunde des Tages. Wir haben also hier 365 x 24 Rechtecke, bei denen dunkelblau bedeutet, dass der Beschaffungspreis nahe 0 Cent/kWh war und je roter, desto teurer. Um also Strom mit verschiebbaren Verbräuchen zu günstigen Zeiten nutzen zu können, benötigt man viele Tage die möglichst dunkle blaue Stunden hat.

Komplizierter ist, wie oben bereits angedeutet, hingegen die Nutzung eines Batteriespeichers zum Verschieben weiterer Verbraucher. Da Speichergrößen typischerweise für eine Verschiebung der Stromnutzung um Stunden, nicht um mehrere Tage dimensioniert sind, benötigt man hier einen möglichst großen Preisunterschied (Preis-Spreizung) innerhalb eines Tages (also in der Heatmap den Wechsel von rot zu blau oder umgekehrt). Hierbei ist dann aber zu berücksichtigen, dass Speicherverluste, selbst wenn sie nur bei 10 – 20 % liegen, dennoch zu einem entsprechenden Mehrverbrauch führen. Da dieser Mehrverbrauch zusätzlich ebenfalls mit Netzentgelt und Steuern- und Abgaben belastet ist (von der zusätzlichen Abnutzung der Batterie ganz zu schweigen) wird es hier gerade für Endkunden sehr schwierig sich einen finanziellen Vorteil zu erarbeiten und auch die Steuerung dafür ist kompliziert. Man sieht in der Heatmap, dass es von März bis Mitte Oktober recht viele Tage mit hoher Spreizung gab, oft sogar zweimal am Tag. Ideale Bedingungen also für verschobene Verbraucher und sogar die Nutzung der Batterie. Dummerweise ist das genau die Zeit, in der mein Strom vom Dach und nicht aus dem Netz kommt. Im Winter sehen wir dagegen viele „einfarbige“ Balken, was ein Zeichen dafür ist, dass die Schwankungen beim Strompreis eher moderat ausfallen.

Die Nutzung der privaten Hausbatterie in Verbindung mit dynamischen Stromtarifen ist also in Kombination mit geringem Netzbezug aufgrund PV finanziell nicht besonders interessant. Entweder ist die Spreizung klein oder die Beladung aus eigenem PV-Strom deutlich günstiger. Anders sieht das wiederum bei netzgebundenen Großbatterien aus. Diese können gerade in den Sonnen-Monaten oft zweimal täglich be- und entladen werden. In Kombination mit drastisch gefallenen Batteriepreisen und der aktuell gültigen Befreiung von der Netzanschlussgebühr sicherlich ein Grund, wieso in Deutschland in diesem Zusammenhang auch von einem Batterie-Tsunami gesprochen wird.[3] Je nachdem wie schnell der Ausbau der Großbatterien voran kommt (die größte Herausforderung dürften hier die Netzanschlüsse sein) wird sich mittelfristig auch eine Glättung der Preisschwankungen einstellen. Und während man in den vergangenen Jahren immer wieder Zeiten mit deutlich negativem Strompreis hatte, so treten diese mittlerweile nur noch sehr selten auf. Grund dafür könnte auch sein, dass im Gegensatz zu Wind und PV-Anlagen nur wenig regulierbaren Atomkraftwerke zu diesen Zeiten nicht mehr zusätzlichen Strom ins Netz drücken. Aber beides ist zugegebenermaßen Spekulation. Es ist aber davon auszugehen, dass Großbatterien mittel- bis langfristig solche Überproduktionen ebenfalls gerne aufnehmen werden. Meiner Ansicht nach wäre aktuell der bestmögliche Anwendungsfall der Betrieb einer Ladesäule ohne oder mit nur sehr kleiner PV-Anlage. Falls Zusatzkosten für den Smart Meter anfallen, muss man mit gespitztem Bleistift rechnen.

Generell könnte man sagen, dass prinzipiell jeder verschobene Verbrauch ein Gewinn für die Energiewende ist. Aber auch hier gibt es eine Einschränkung: Da wir in Deutschland (zusammen mit Luxemburg) nur eine Strompreiszone haben, kann es vorkommen, dass in einer Hellbriese (das Gegenteil der oft genannten Dunkelflaute, also Zeiten mit viel Wind und Sonne) Windstrom aus dem Norden aufgrund von Netzengpässen nicht in den Süden transportiert werden kann. Solche Netzengpässe werden vom dynamischen Strompreis nicht berücksichtig. In dem Fall würde ein Windrad im Norden gedrosselt und der gedrosselte Strom im Süden mit fossilen Kraftwerken ersetzt (Redispatch). Auch wenn die Aufteilung Deutschlands in mehrere Strompreiszonen hier Abhilfe bringen könnte, so gibt es hier leider politische Widerstände, die aktuell unüberwindbar scheinen. Eine andere mögliche Lösung wären dynamische Netzentgelte, die solche Engpässe berücksichtigen könnten. Die rechtlichen Grundlagen dafür sind geschaffen, die Umsetzung seitens der Netzbetreiber ist leider auch hier in Verzug. Und auch hier ist das Smart Meter wieder Voraussetzung.

Auch eine Verschiebung des Fokus von Sonne hin zu Wind würde das Problem, gerade bei uns im Süden Deutschlands, deutlich abmildern. Die vereinzelten blauen Linien an Weihnachten und auch die Linien nachts in der Woche davor zeigen klar auf, dass es gerade der Wind ist, der auch im Winter für attraktive Preise sorgen kann. Eine gute Verteilung der Erzeugung in der Nähe der Verbraucher würde so nicht nur zur mehr Stunden mit günstigem Strom führen, sondern auch, vor allem in Verbindung mit den vielen geplanten Batteriespeichern, den noch benötigten Netzausbau und damit die volkswirtschaftlichen Kosten deutlich reduzieren.

Welche Nachteile können durch dynamische Tarife entstehen?

Oft wird als Vorteil der dynamischen Tarife die bessere Kostenkontrolle genannt. Eine monatliche Abrechnung des tatsächlich angefallenen Bezugs rückt zwar den Verbrauch deutlich besser ins Bewusstsein, jedoch zum Nachteil, dass es, vor allem in Verbindung mit PV und im Gegensatz zur gleichbleibenden Abschlagszahlung im Fix-Tarif, zu massiven Schwankungen beim Rechnungsbetrag kommt. Während es dann in sonnigen Monaten oft kaum mehr als die Grundgebühr ist, können einzelne Monate schon mal ein Viertel der Jahressumme ausmachen. Als sich vor knapp zwei Jahren die Strompreise nach dem Gaspreis-Schock wieder erholten, konnte man mit dynamischen Tarifen als erstes profitieren. Dafür war man aber auch ggfs. wie ich vorne mit dabei, als Ende 2021 der Gaspreis in Form der Gas-Mangel-Lage als dunkler Vorbote in die Höhe schoss. Da dynamische Tarife meist mit sehr kurzen Kündigungsfristen einhergehen, konnte man durch den Wechsel in einen Fix-Tarif einiges an Geld sparen. Deshalb sollte man sich des Risikos bewusst sein und sich nicht scheuen zu handeln. Deutlich kleiner ist das Risiko durch einzelne Ausreißer. So gab es vereinzelt kWh-Preise im Euro-Bereich für einzelne Stunden (z. B. am 25. Juni 2024 durch eine technische Störung an der Strombörse)[4]. Da in dieser Zeit aber der Bezug minimiert ist, wird sich das übers Jahr gesehen kaum auswirken.

Fazit

Wie bei jeder neuen Technik gibt es einiges für und wider zu beachten. Liegt der Fokus auf der Rentabilität sollte man sich gut überlegen, ob es das Risiko wert ist und ob die Einsparungen die ggfs. anfallenden Zusatzkosten kompensieren können. Stimmen die Voraussetzungen sind Erfolge durchaus erzielbar, gerade wenn man das Thema als Herausforderung zum Voranbringen der Energiewende sieht. Überschwängliche Werbeversprechen diverser Anbieter sind aus meiner Sicht mit Vorsicht zu genießen. Wer bei bereits hoher Autarkiequote hofft, mit dynamischen Tarifen die Kosten für den Restbezug auch noch drastisch zu senken oder Strom zum absoluten Nulltarif erwartet, läuft große Gefahr enttäuscht zu werden.