Klimafolgenanpassung mit Energiespeichern im Dockyard Waterfront Office in Berlin

Klimafolgenanpassung und Gebäudetemperierung

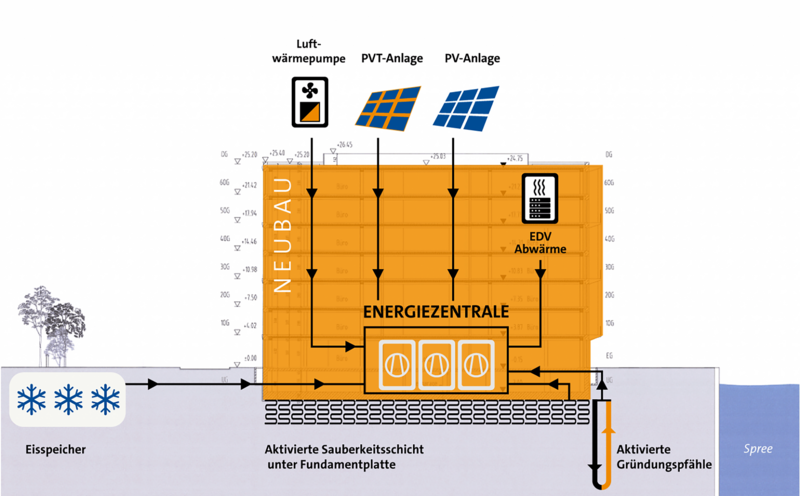

Die fortschreitende Erderwärmung erfordert nicht nur Maßnahmen zur Reduktion von Treibhausgasen, sondern auch einen wirksamen Hitzeschutz. Hitzewellen führen in Deutschland jährlich zu mehreren tausend Todesfällen und stellen damit die gravierendste klimabedingte Gesundheitsgefahr dar. Die Kühlung von Gebäuden gewinnt daher zunehmend an Bedeutung. Herkömmliche Kompressionskälteanlagen leiten jedoch nicht nur Wärme aus dem Gebäude in die Umgebung ab, sondern wandeln auch einen erheblichen Teil der eingesetzten elektrischen Energie in zusätzliche Abwärme um – meist etwa 30 % und mehr. In ohnehin überhitzten Städten („Urban Heat Island“) verschärft sich dadurch das Hitzeproblem und es kommt zu unerwünschten Schallemissionen der Luft-Wärmetauschern (sog. Rückkühler). Um das zu vermeiden wurde im Dockyard, einem Bürogebäude mit 32.000 m² Nutzfläche und großflächiger Verglasung, ein ganzheitliches Konzept für Energieversorgung und sommerlichen Wärmeschutz umgesetzt.

Hitzewellen führen in Deutschland jährlich zu mehreren tausend Todesfällen und stellen damit die gravierendste klimabedingte Gesundheitsgefahr dar. Die Kühlung von Gebäuden gewinnt daher zunehmend an Bedeutung.

Michael Viernickel

eZeit Ingenieure

Energieversorgung und Treibhausgasemissionen

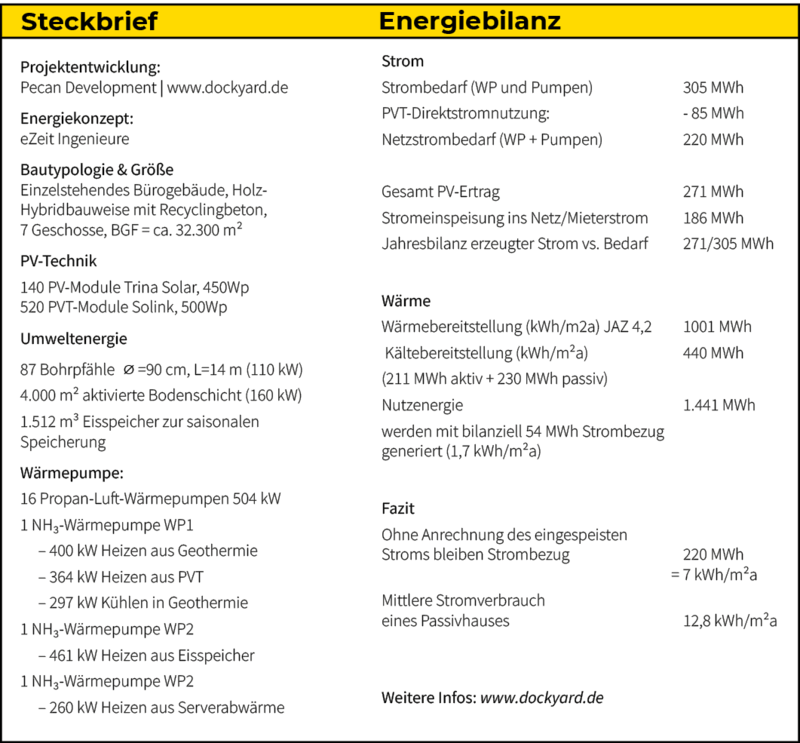

Zur Minimierung der CO2-Emissionen wurde der Baukörper in Holzhybridbauweise errichtet, um den Einsatz grauer Energie zu reduzieren. Die Energieversorgung wurde konsequent auf Umweltenergie ausgerichtet. Fachleute sind sich weitgehend einig, dass die künftige Energieversorgung elektrisch ist und Wärmepumpen eine zentrale Rolle für die Wärmeversorgung spielen werden. Es gibt drei Großwärmepumpen mit Ammoniak und 16 Luftwärmepumpen mit Propangas. Die Dachflächen wurden mit Photovoltaik-Thermie-Kollektoren (PVT) belegt. Eine rein photovoltaische Nutzung würde nur 20 – 25 % der Solarenergie erschließen und keine Möglichkeit bieten, Wärme zu gewinnen oder abzuführen. Neben der Stromerzeugung durch PV ist daher auch die Bereitstellung von Wärme für die Wärmepumpen entscheidend. Um den begrenzten Platz optimal zu nutzen, kommen kombinierte PVT-Kollektoren zum Einsatz, die dank ihrer lamellierten Bauform auch bei diffuser Strahlung oder nachts einen effizienten Wärmeübergang zur Luft ermöglichen.

Mit verbesserten Dämmstandards, großzügiger Verglasung und hohen internen Wärmelasten rückt die Deckung des Kühlbedarfs immer stärker in den Fokus. Die Abfuhr von Wärme im Sommer erfordert eine „Wärmesenke“, also einen Ort, der Wärme aufnehmen kann. Da die Außenluft im Hochsommer oft zu warm ist, werden Kältemaschinen benötigt, um über einen Zwischenkreislauf das Temperaturniveau der den Räumen entzogenen Wärme zu erhöhen, damit sie an die Außenluft abgegeben werden kann. Diese sogenannte „aktive Kühlung“ ist inzwischen genehmigungsrechtlich stark eingeschränkt z. B. auf Grund von Schallschutzvorgaben. Gefragt sind Wärmesenken, die unterhalb der Raumtemperatur liegen und so eine „passive Kühlung“ ermöglichen.

Speicher als Schlüssel der Wärmewende und Klimafolgenanpassung

Oberflächennahe Geothermie oder das Grundwasser sind in der Regel bevorzugte Optionen, um Wärme im Bereich von 0 – 20 °C aufzunehmen, abzugeben und über Monate zu speichern. Am Standort des Dockyard war eine thermische Grundwassernutzung aus statischen Gründen nicht möglich. Ein Erdsondenspeicher hätte aufgrund der erforderlichen Wasserhaltung und der Vielzahl an Bohrungen einen erheblichen Aufwand bedeutet. Stattdessen wurde die Aktivierung erdberührender Gründungsbauteile gewählt: In die 4.000 m² große Bodenplatte und 87 Bohrpfähle wurden wasserführende Kunststoffrohre einbetoniert, sodass die Bauteile als Wärmetauscher dienen. Durch den direkten Kontakt mit dem Grundwasser wird deren Speicherkapazität deutlich erhöht. Allerdings führt trotz dieser thermischen Anbindung die Aufladung dieser Strukturen bereits innerhalb weniger Tage zu Temperaturen, die eine direkte „passive“ Kühlung nicht mehr zulassen. Die eingetragene Wärme muss daher möglichst im Tag-Nacht-Rhythmus wieder abgeführt werden.

Solartechnologie und Kühlung

Auch wenn nachts die Lufttemperaturen oft über 20 °C liegen und somit keine Wärme aus dem Bauteilkreislauf an die Umgebung abgeführt werden kann, ermöglichen klare Nächte dennoch eine effektive Abstrahlung von Wärme in den Weltraum – ohne die Stadtatmosphäre zusätzlich aufzuheizen (radiative Kühlung, siehe Infokasten). Daher wurde ein Wechselbetrieb projektiert: Tagsüber wird Wärme aus den Deckenkühlplatten der Innenräume und dem Lüftungssystem des Gebäudes in die Bauteilaktivierung übertragen, wodurch sich die Bauteile erwärmen. Nachts nimmt der Solekreis der PVT-Kollektoren diese Wärme aus den Gründungsbauteilen auf und gibt sie über die PV-Vorderseite an den kalten Nachthimmel ab. Während Solarthermie üblicherweise zur Wärmegewinnung eingesetzt wird, ist ihr direkter Nutzen in gut gedämmten Gebäuden ohne Trinkwarmwasserbedarf als Heizungsunterstützung begrenzt. Der Einsatz von PVT-Modulen mit unisolierten, lamellierten Luftwärmetauschern eröffnet jedoch die Möglichkeit, aktiv Wärme abzugeben und dem Gebäude zu entziehen – selbst ohne solare Einstrahlung und ohne störende Lüftergeräusche.

Radiative Kühlung?

PVT-Module können Wärme im mittleren Infrarotbereich abstrahlen – genau in dem Bereich, in dem die Atmosphäre besonders durchlässig ist. So wird überschüssige Wärme aus dem Modul direkt als Infrarotstrahlung ins Weltall abgeführt. Dieser Effekt wird auch als passive Kühlung bezeichnet.

Eisspeicher

Da in diesem Projekt deutlich höhere Kühlleistungen benötigt werden, als die Bauteilaktivierung allein bereitstellen kann, wurde ein ehemaliges Trogbauwerk einer Bahntunneleinfahrt freigelegt, abgedichtet, gedeckelt und als Eisspeicher mit 1,5 Mio. Litern Volumen umgenutzt. Während des Wärmepumpen-Heizbetriebs bildet sich zunehmend Eis auf den Wärmetauscherplatten. Die bei der Kristallisation freigesetzte Wärme erhöht die nutzbare Wärmemenge erheblich – sie entspricht einer Abkühlung flüssigen Wassers um 80 Kelvin. Dadurch steht im Winter gebildetes Eis im Sommer zur Gebäudekühlung zur Verfügung und schafft einen saisonalen Synergieeffekt.

Gebäude- und Anlagensimulationen zeigen, dass die solaren Gewinne aus dem Gebäude (z.B. über die Fenster) bereits ausreichen, um das maximal mögliche Eis vollständig aufzutauen. Eine zusätzliche Nutzung der PVT-Kollektoren zur Wärmegewinnung ist unter aktuellen und zu erwartenden Wetterbedingungen daher voraussichtlich nicht erforderlich, kann aber als wertvolle Redundanz dienen. Die thermische Solartechnik übernimmt hier vor allem die Funktion einer stadtklimaschonenden Wärmeabfuhr – sie vermeidet die Aufheizung der Umgebung und Geräuschbelastung.

Solarpotenziale und das Gebäude als Kollektor

Konventionelle Dachflächenauswertungen greifen bei der Bewertung solarer Wärmepotenziale oft zu kurz, da die abzuführenden Wärmemengen aus dem Gebäude meist deutlich höher sind als die Dachfläche allein erwarten lässt. Diese Wärme kann über Luftführung oder Flächenelemente im Gebäude gewonnen werden, erreicht jedoch selten Temperaturen über 20 °C.

Eine Nachrüstung von Abluftsystemen zur Wärmeabführung lässt sich übrigens auch im Gebäudebestand realisieren, die zugleich die Lufthygiene der Innenräume verbessern. Obwohl eine direkte Nutzung dieser (Ab-)wärme aufgrund der niedrigen Temperaturen meist ausscheidet, bieten sich diese Quellen ideal zur Speisung von Wärmepumpen und zur saisonalen thermischen Regeneration geothermischer Anlagen an – ein Ansatz, um auch im verdichteten Bestand Wärmepumpen hoher Leistung effizient einzusetzen.

Die hier realisierte Vielfalt an Aggregaten und Speichern ermöglicht zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten, deren Inbetriebnahme nicht nur der Bedarfsdeckung dient. Die Leistungscharakteristik der Speicher, die PVT-Wärmeabstrahlleistung sowie die Gebäudeheiz- und kühllast in Abhängigkeit von Wetterparametern und Nutzertemperaturen müssen im laufenden Betrieb kontinuierlich erlernt werden. Aufgrund der Komplexität der resultierenden Daten, lässt sich dies am besten mit Methoden der Mustererkennung abbilden. Auf Basis dieser Werte wird entschieden, wie die Ladezustände der aktivierten Bauteile und des Eisspeichers sowohl kurzfristig als auch im Jahresverlauf gestaltet werden müssen, um alle zu erwartenden Betriebsfälle abzudecken. Die verbleibenden Freiheitsgrade ermöglichen eine Optimierung hinsichtlich der CO2-Emissionen sowie der Wirtschaftlichkeit. Auch das Vorhalten von Reserveleistung als Parameter für die Betriebssicherheit ist eine wichtige Randbedingung.

Eine selbstlernende und vorausschauende Regelung ist für eine effektive Speicherbewirtschaftung unerlässlich. Das Projekt zeigt, wie sich auch in dicht bebauten Arealen ein Maximum an Umweltenergie nutzen und gleichzeitig das Stadtklima positiv beeinflussen lässt. Dank hoher Photovoltaikbelegung und optimiertem Wärmemanagement, wird ein spezifischer Elektroenergiebezug erwartet, der den Passivhausstandard übertrifft und Erkenntnisse für künftige, weniger komplexe Konzepte liefern kann.

Zum Autor

Fabian Eichelbaum

Projektleitung, Energiekonzeptentwicklung und Anlagensimulation

info@ezeit-analytics.eu