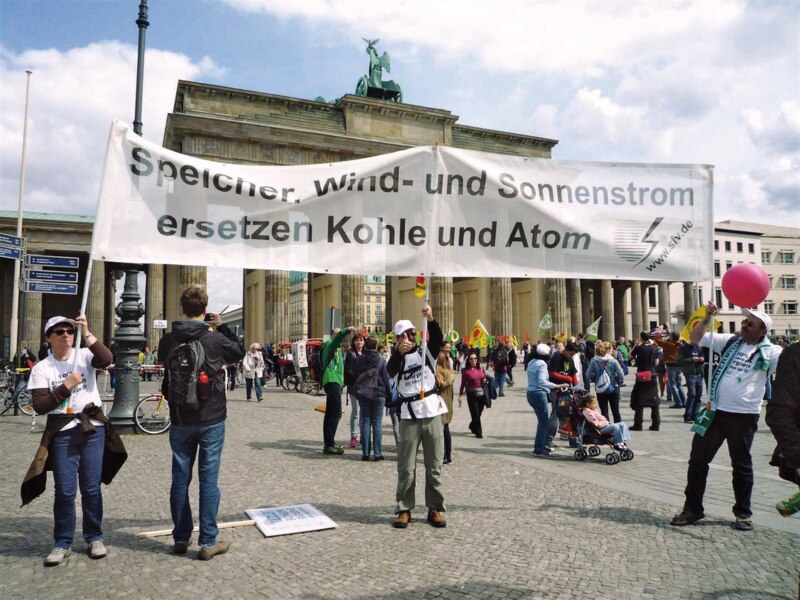

Speicher, Wind und Sonnenstrom …

Rückblick: Politische Versäumnisse

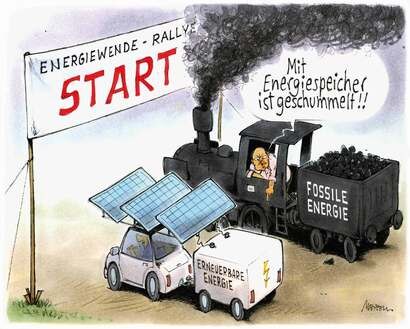

Über Jahrzehnte hinweg spielte der notwendige Ausbau von Speichern kaum eine Rolle. Stattdessen bremste die Fossil-Lobby die Energiewende aus und säte Zweifel an ihrer Umsetzbarkeit. Immer wieder hieß es: „Allein schaffen es die Erneuerbaren nicht.“ Begriffe wie „Flatterstrom“ oder „Zappelstrom“ wurden gebetsmühlenartig wiederholt, als sei es ein Naturgesetz, dass Sonne und Wind niemals zuverlässig genug sein könnten. Für viele Skeptiker galt es als unlösbares Problem, Zeiten ohne Sonne und Wind im gesamten Jahresverlauf zu überbrücken.

Diesen Ball nahm die Politik gern auf. Als Bundesumweltminister Peter Altmaier (CDU) 2012 auf der Internationalen Stromspeicherkonferenz IRES auftrat, hatte er eine große Bühne, aber nur ein kleines Geschenk im Gepäck: Gerade einmal 20 Millionen Euro wollte er locker machen, um Forschung und Entwicklung von Stromspeichern zu fördern.1 Ein Tropfen auf den heißen Stein. Mit so wenig Geld ließ sich keine Energiewende gestalten, höchstens ein paar Pilotprojekte. Immerhin kam schon jede fünfte Kilowattstunde aus Erneuerbaren. Wenig später, auf der „Handelsblatt“-Konferenz zu Erneuerbaren Energien, schlug Altmaier einen klaren Ton an: Er warnte vor einer „übereilten Energiewende“. Daher wehte also der Wind. Was nützen schon Stromspeicher, wenn der Ausbau eher abflauen sollte.

2014 bekam die deutsche Speicherpolitik einen weiteren Dämpfer, ausgerechnet von der Denkfabrik Agora Energiewende. In einer Studie legte sie damals fest: Speicher würden frühestens bei einem Anteil von 60 Prozent Erneuerbaren gebraucht.2 Zu teuer und unnötig, hieß es. Man plante schon damals, notfalls die Erzeugungsspitzen abzuregeln, statt solide Speicherlösungen zu planen. Für Fossilkraftwerksbetreiber klang das wie Musik in den Ohren: Je länger Photovoltaik- und Windanlagen ohne ausreichende Speicher auskommen müssen, desto länger bleibt die Stromversorgung auch auf Kohle- und Gaskraftwerke angewiesen.

Das Bundeswirtschaftsministerium machte sich die Einschätzung von Agora zu eigen und goss sie in seine „Roadmap Speicher“.3 Damit wurde Stillstand zur Strategie, mit gravierenden Folgen. Wertvolle Jahre gingen verloren, in denen Forschung, Technikentwicklung, Industriezubau und tausende Arbeitsplätze hätten entstehen können. Ganz zu schweigen von Einsparungen beim Netzausbau, die durch sinnvolle Synergien mit Speichern erreichbar gewesen wären. Wäre schon damals klug gehandelt worden, müssten wir aktuell mit über 60 % Erneuerbare Energien am Strommix nicht mit den Engpässen beim Netzausbau, mit Abregelungen und Anschlussverweigerungen von EE-Anlagen leben.

Heute sagen Kritiker deshalb: Die Haltung von Altmaier und Co. hat Deutschland nicht nur beim Klimaschutz, sondern auch im globalen Wettlauf um Speichertechnologien ausgebremst. Und sie hat uns ins Hintertreffen geraten lassen, was uns heute noch finanziell schwer belastet. Speicher sind nicht die Kür am Ende der Energiewende, sie sind die Grundvoraussetzung dafür, dass Wind- und Solarstrom zuverlässig ins Netz integriert werden können.

Stand heute: Speicher in Deutschland

Deutschland verfügt inzwischen über rund 21 Gigawattstunden (GWh) Stromspeicher-Kapazität, wie aus den Battery Charts der RWTH Aachen zu entnehmen ist.4 Der Löwenanteil – etwa 17,5 GWh – entfällt auf private Heimspeicher. Die installierte Leistung liegt bei rund 14 Gigawatt (GW), davon 11,5 GW in Eigenheimen. Über 2 Mio. Batteriespeicher sind bundesweit im Einsatz.

Die beachtliche Entwicklung bei den Heimspeichern zeigt, wie stark Bürger:innen die Energiewende selbst in die Hand genommen haben. Fast jede PV-Anlage ist inzwischen mit einem Heimspeicher ausgestattet. Die technischen Umsetzungen sind vielfältig, der Markt der Anbieter wächst stetig und die Preise sind enorm gesunken. Vor 10 Jahren wurden ca. 2250 € / kWh Speicherkapazität fällig. Heute bekommt man mittlerweile Speicher unter 400 € / kWh.5 Selbst für Kleinstanwendungen wie Steckersolargeräte locken die Anbieter mit attraktiven Preisen. Bedauerlich ist allerdings, dass die meisten privaten Heimspeicher „dumm“ betrieben werden. Im Beitrag von Dr. Weniger, HTW Berlin, wird gezeigt, wie Akkus durch eine intelligente Fahrweise netzdienlich eingesetzt werden und eine große Ressource zur Entlastung der Netze und der Strompreise darstellen können. Für weitere praxisnahe Fragen, etwa zur Wirtschaftlichkeit, Lebensdauer, Anzahl der Ladezyklen, Energie- und Lade-Management sowie zum Unterschied zwischen Notstrom, Ersatzstrom und Inselbetrieb sowie zu Zelltechnologien für Akkus bietet der SFV gern weiterführende Informationen.

Neben diesen Speichern für private Anwendungen werden auch immer mehr Großbatterien installiert, die Netzbetreibern helfen, Spannungsänderungen und Frequenzschwankungen auszugleichen. Für die Zukunft gilt: Nur das Zusammenspiel von Heimspeichern, Großbatterien und sektorübergreifenden Lösungen (Strom, Wärme, Mobilität) macht das System wirklich stabil.

Herausforderungen: Technik, Regulierung,

Wirtschaftlichkeit

Nach aktuellen Schätzungen des Instituts für Solare Energiesysteme (ISE) wird der Bedarf an stationären Großspeichern bis 2030 bei rund 100 GWh und bis 2045 bei etwa 180 GWh liegen. Vor uns liegen also noch erhebliche Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund wäre es sinnvoll, energiepolitische Weichen für eine stärkere Regionalisierung und Sektorenkopplung der Energieversorgung, für wirtschaftlich tragfähige Energy-Sharing-Konzepte, für Quartierspeicher und für Vehicle-to-Grid-Lösungen zu stellen. Auf diese Weise ließe sich der tatsächliche Speicherbedarf deutlich nach unten korrigieren, die Energiewende beschleunigen und zugleich der ökologische Fußabdruck reduzieren. Apropos Vehicle-to-Grid: In Fahrzeugen lagern z. B. derzeit etwa 115 GWh ungenutzte Batteriekapazität. Dieses enorme Potenzial wird aufgrund von Versäumnissen bei Smart-Meter-Einführung und regulatorischen Hürden auch mittelfristig nicht für stationäre Speicheranwendungen genutzt. Schon seit Jahren wird in den Koalitionspapieren der jeweils amtierenden Bundesregierung das Ziel beschworen, bidirektionales Laden möglich zu machen. Nun stellt sich die Frage: Schafft es die neue Schwarz-Rot-Koalition endlich? Experten warnen, dass die Lücke zwischen verfügbarer Batteriekapazität und tatsächlich nutzbarem Speicher die Energiewende verteuern und den Ausbau erneuerbarer Energien bremsen könnte. Die umfassende Nutzung der netztechnischen Möglichkeiten, die sich aus den Batteriekapazitäten der Elektromobilität ergeben, wäre also nicht nur klug für die Energieversorgung, sondern auch für die Einsparung wertvoller Rohstoffe. In einem Solarbrief-Interview fragen wir deshalb Branchenexperte Markus Fendt, wie das alles funktioniert und welche Hürden es gibt.

Ein weiteres Hindernis ist die komplexe Rechtslage. Noch ist gesetzlich nicht eindeutig definiert, wie Speicher im Zusammenhang mit Netzanschluss, technischen Vorgaben und Baukostenzuschüssen zu behandeln sind. Auch der flexible Wechsel zwischen EE-Speichern und mit Mischstrom gefüllten Speicher ist neu. Einen Überblick dazu gibt Rechtsanwältin Dr. Christina Bönning-Huber. Trotz des deutlichen Aufschwungs bei Batteriespeichern und anderen Energiespeichertechnologien stehen Projekte in Deutschland nach wie vor vor erheblichen Hürden. Für viele Investoren von Großspeichern ist die Wirtschaftlichkeit noch unsicher, insbesondere, weil die Erlöse stark von den Strompreisen an der Leipziger Strombörse abhängen. Diese Preise schwanken stark und können sogar negativ werden, wenn zu viel Strom aus Sonne und Wind ins Netz eingespeist wird. Von solchen Phasen können die Speicherbetreiber profitieren, tragen allerdings die vollen Risiken. Von den Strompreisschwankungen an der Strombörse können nicht nur Großspeicher-Betreiber, sondern ab Anfang des Jahres auch Privatpersonen profitieren. Was das finanziell ausmachen könnte und wie ein Umstieg auf dynamische Stromtarife funktioniert, erklärt Andreas Ampferl von unserer SFV-Infostelle Nordbayern.

Wie geht es in Deutschland weiter?

Die neue Koalition betont im Koalitionsvertrag Transparenz, Planbarkeit und Pragmatismus bei der Energiewende. Wirtschaft und Verbraucher:innen sollen stärker eingebunden werden, etwa durch Mieterstrom, Bürgerenergie oder Energy Sharing. Das klingt motiviert, doch die konkreten Vorgaben bleiben vage. Genauere Ausbauziele für Stromspeicher, Photovoltaik oder Windkraft fehlen, ebenso klare Zeitpläne für Netzausbau oder Flexibilisierungsmaßnahmen. Im Bereich Speicher und Flexibilität gibt es immerhin Absichtsbekundungen: Hemmnisse sollen abgebaut, E-Autos und Heimspeicher stärker einbezogen, bidirektionales Laden gefördert und Energiespeicher als „überragendes öffentliches Interesse“ privilegiert werden. Auch Mehrfachbelastungen durch Steuern, Abgaben und Netzentgelte sollen reduziert werden.

Diese knapp formulierten Absichten lassen zumindest hoffen. Doch ohne konkrete Maßnahmen, klare Ziele und rasche Umsetzung droht Deutschland im internationalen Wettbewerb um Speichertechnologien weiter zurückzufallen. Wer die Energiewende ernst nimmt, muss jetzt Tempo bei Speichertechnologien und Flexibilisierung machen, sonst bleiben Sonne und Wind Stromträger der Zukunft, aber ohne Speicher nur ein unvollständiges Versprechen.

Gleichzeitig plant die Bundesregierung den Bau neuer Gaskraftwerke – ein Schritt, der einem ambitionierten Neustart in der Speicherpolitik zu widersprechen scheint. Hinzu kommt, dass die extremen Aussagen von Katherina Reiche, über eine mögliche Abschaffung der solaren Förderung, die Investoren und Verbraucher gleichermaßen verunsichern. Vor diesem Hintergrund drängt sich eine zentrale Frage auf: Wird Deutschland die Energiewende und den drängenden Speicheraufbau diesmal ernsthaft beschleunigen? Viel Zeit hierfür bleibt uns nicht mehr – die Klimakrise diktiert den Handlungsdruck. Aber es gibt aber auch gute Nachrichten. Deutschland hat mit seiner starken Solarstrom- und Speicher-Community gute Voraussetzungen, sich wieder unter den Top 10 der Energiewende-Vorreiter zu platzieren. Momentan liegen wir nur auf Platz 16. Es braucht nur den politischen Willen.

Quellen

- https://www.sfv.de/artikel/internationale_speicherkonferenz_fuer_erneuerbare_energien_ires_2012_

- https://www.agora-energiewende.de/publikationen/stromspeicher-in-der-energiewende

- https://www.iee.fraunhofer.de/content/dam/iee/energiesystemtechnik/de/Dokumente/Studien-Reports/2014_Roadmap-Speicher-Langfassung.pdf

- https://battery-charts.de/de/home-de/

- folgt