Wärmepumpen - ein geniales Prinzip!

Viele der Energiewende-Technologien, die jetzt aktuell im Gespräch sind, gibt es schon seit etlichen Jahren. Sind Wärmepumpen nur wegen des Ukraine-Krieges gerade hoch im Kurs?

Ja, der Überfall auf die Ukraine hat sehr stark gefördert, dass die Menschen jetzt darauf schauen, wie man Energie und Geld sparen kann. Die Wärmepumpe ist eine Technik, die beides ermöglicht.

Wie funktioniert denn so eine Wärmepumpe?

Wärmepumpen sind ziemlich genial, weil man es heute mit modernen Wärmepumpen schafft, mit nur einer Kilowattstunde Strom bis zu fünf Kilowattstunden Wärme ins Haus zu bringen. Dabei wird die Wärme von außen ins Haus hineingepumpt. Im optimalen Fall werden vier Kilowattstunden Wärme von außen zum Beispiel der Luft entnommen und mit einer Kilowattstunde Strom ins Haus transportiert. Der eingesetzte Strom wird dabei auch zu Wärme. So erhält man fünf Kilowattstunden Wärme im Haus.

Und wofür wird der Strom benötigt?

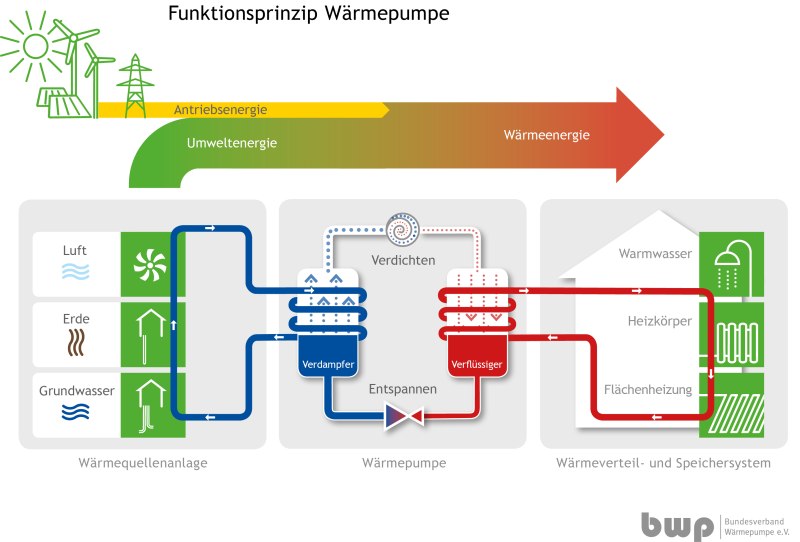

Der Strom wird fürs Pumpen der Wärme benötigt. Jetzt fragt man sich natürlich: Wie pumpt man Wärme? Da gibt es ein geniales Konzept: Man nimmt ein sogenanntes Kältemittel, eine Flüssigkeit, die sogar bei Minus 10 Grad verdampft und dabei Wärme aufnimmt. Dieses Kältemittel pumpt man immer wieder durch den geschlossenen Kreislauf in der Wärmepumpe. Nun wird von außen Luft in das System der Wärmepumpe befördert, die eine gewisse Temperatur, zum Beispiel 8 Grad, hat. Von diesem Energieträger nimmt das Kältemittel die Wärme auf und verdampft dabei. In einem Kompressor (Verdichter) wird das gasförmige Kältemittel anschließend zusammengepresst, wodurch die Wärme auf eine höhere Temperatur gebracht wird. Abgegeben wird sie dann an das Wasser des Heizungskreislaufs im Haus. Dabei wird das Kältemittel wieder flüssig und kann wieder Wärme von außen aufnehmen (siehe Abb.). Die Kunst dabei ist, eine Flüssigkeit zu finden, die bei minus 10 Grad draußen verdampft und für diesen Kreislauf geeignet ist.

Damit es auch im Winter funktioniert.

Genau. So funktioniert die Wärmepumpe auch im richtig kalten Winter. Und so kann man halt eiskalter Luft, minus 10 Grad kalter Luft, immer noch Wärme, also Energie, entziehen. Die verlässt dann diesen äußeren Teil der Wärmepumpe mit minus 15 Grad.

Kältemittel - Fluch und Segen zugleich

An das Kältemittel der Wärmepumpe werden hohe Ansprüche gestellt. Wegen technischer Vorteile werden bisher viele synthetische Kältemittel verwendet, die sogenannten Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW). Diese weisen eine sehr hohe Klimaschädlichkeit auf, wenn sie in die Umwelt gelangen. Beim Bau und Betrieb einer Wärmepumpe ist also Vorsicht geboten, dass das Kältemittel nicht entweicht! Doch es gibt auch natürliche Kältemittel, die deutlich umweltfreundlicher sind: Beispielsweise Propan (R290) oder CO₂. In Zukunft soll der Anteil natürlicher Kältemittel in Wärmepumpen immer weiter zunehmen. Mehrere Hersteller bieten schon heute Wärmepumpen mit Propan an.

Abb 2 — Funktionsprinzip einer Wärmepumpe: Als Wärmequelle dient die Außenluft oder Sole, die im Erdreich erwärmt wird (links). In der Wärmepumpe (Mitte) wird die Wärme im Verdampfer an das Kältemittel übertragen. Durch Druckerhöhung wird das Kältemittel verflüssigt, welches die Wärme an den Heizungskreislauf des Hauses (rechts) abgibt. Grafik: Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V. •

Du hast jetzt die Luft-Wasser-Wärmepumpe genannt. Welche anderen Arten von Wärmepumpen gibt es denn noch?

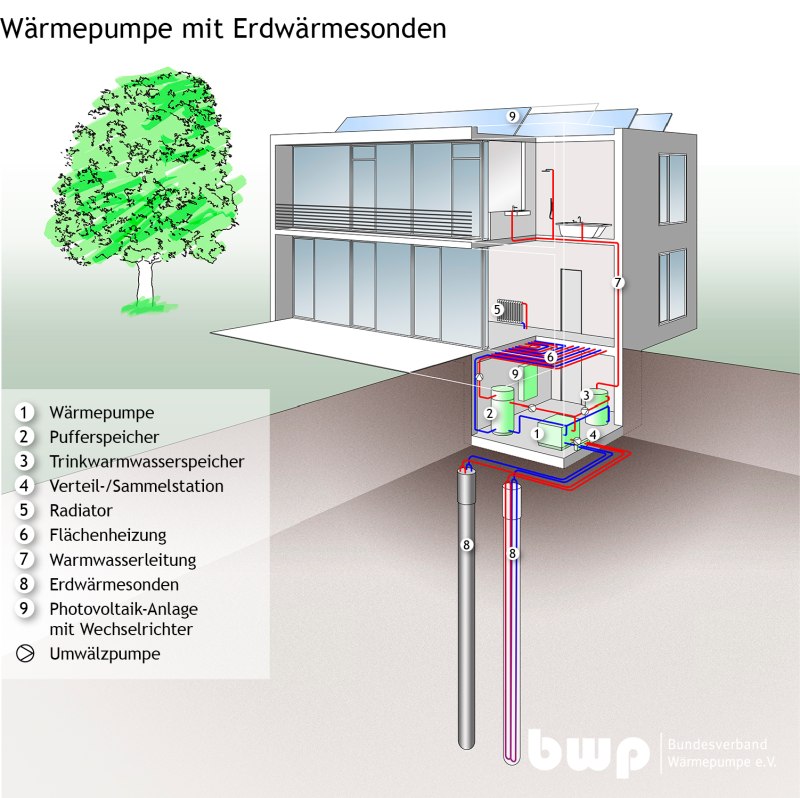

Es gibt noch die Geothermie-Wärmepumpe oder Bodenkollektor-Wärmepumpe. Da nutzt man als Wärmequelle den Boden. Bei der Geothermie bohrt man etwa 100 Meter tief in die Erde. Dort werden zwei oder vier Rohre eingelassen durch die eine Flüssigkeit (Sole) nach unten und wieder hochgepumpt wird. Dabei nimmt sie Wärme aus dem Erdboden auf. In 100 Meter Tiefe hat diese „Wärme“ eine Temperatur von etwa acht Grad. Das ist nicht viel, aber der Vorteil ist, dass diese acht Grad die ganze Zeit zur Verfügung stehen. Auch wenn es draußen bitterkalt ist.

Bei der Bodenkollektor-Wärmepumpe werden Kunststoffleitungen horizontal wie „Schlangen“ im Garten verlegt. Nur leider nicht direkt unter dem Rasen, sondern in 1,5 bis zwei Meter Tiefe. Das ist also fürs Nachrüsten nicht besonders gut geeignet. Bei dieser Erdkollektor-Wärmepumpe wird auch eine Sole verwendet. Die kommt dann mit acht Grad ins Haus rein. Dort kühlt man damit das Kältemittel auf etwa drei Grad plus ab und pumpt die Sole wieder in den Boden, wo sie erneut erwärmt wird. Allerdings kühlt der Boden nach und nach aus, sodass am Ende der Heizperiode oft auch nur noch zwei Grad warme Sole aus dem Boden rauskommt.

Abb 3 — Luft-Wasser-Wärmepumpe: Der Außenluft wird Wärme entnommen und so der Wasserkreislauf des Heizsystems aufgeheizt. Grafiken: Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V. •

Abb 4 — Geothermie-Wärmepumpe: Über eine Tiefenbohrung von ca. 100m und Erdwärmesonden kann der Erde Wärme entnommen werden. Grafiken: Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V. •

Abb 5 — Flächenkollektor - Wärmepumpe: Es gibt verschiedene Varianten, z.B. Graben- , Ringgraben-, oder Boden-Kollektoren. In ca. 2 m Tiefe werden schlangenförmig Rohre verlegt. Die Wärme wird der Erde entzogen. Grafiken: Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V. •

Das heißt, zum Nachrüsten sind die Luft-Wärmepumpen am geeignetsten?

Das ist am einfachsten. Das zweite ist die Geothermie, weil der Garten nur an einer Stelle kaputt gemacht wird. Die Graben-, Ringgraben-, oder Boden-Kollektoren sind da eher unpraktikabel. Bei Neubauten ist das wiederum einfach und preiswert.

Oft heißt es: Eine Wärmepumpe lohnt sich eh nur in Neubauten, stimmt das?

Die Frage ist: Wann ist eine Wärmepumpe geeignet? Man könnte meinen: sobald sie die Menge Wärme produziert, die das Haus braucht. Aber das ist nur richtig, wenn das Haus die bereitgestellte Wärme mit einer niedrigen Temperatur nutzen kann. Wenn das Heizungssystem im Haus aber eine sehr hohe Temperatur im Vorlaufsystem benötigt, funktioniert das mit einer Wärmepumpe nicht, oder ist zumindest sehr ineffizient. Neubauten zum Beispiel benötigen die Heizungswärme meist auf einer sehr niedrigen Temperatur. Hier kann eine Wärmepumpe sehr effizient arbeiten und tatsächlich den Faktor 5 erreichen, also mit einer Kilowattstunde Strom fünf Kilowattstunden Wärme erzeugen.

Je höher die Temperatur ist, auf der die Wärme benötigt wird, desto weniger effizient wird die Wärmepumpe. In Bestandshäusern muss man daher prüfen, ob der Vorlauf des Heizungssystems, also die heißeste Stelle des Wasserkreislaufs, mit Temperaturen möglichst unter 50 Grad auskommt. Wenn man an einem kalten Tag draußen mit Vorlauftemperaturen von 40 Grad auskommt, dann ist das Haus sehr gut für eine Wärmepumpe geeignet.

Machen wir mal ein Fallbeispiel: Ich bin Hauseigentümerin und möchte jetzt eine Wärmepumpe einbauen. Wie muss ich vorgehen, um zu prüfen, ob mein Haus geeignet ist?

Mein Tipp ist, zuallererst mal zu prüfen, wie hoch die Vorlauftemperatur des Heizungssystems sein muss, damit das Haus noch behaglich warm wird. Das macht man möglichst bei Außentemperaturen um oder unter Null Grad, während die Heizung läuft. Bei den meisten Heizungssystemen ist die Vorlauftemperatur übrigens viel zu hoch eingestellt. Im Heizungsmenü, also im Menü der Heizungssteuerung, kann die manuell nachjustiert werden. Die Temperatur senkt man auf so einen niedrigen Wert, dass das Haus gerade noch behaglich warm ist. Mit der Temperatur würde dann auch eine Wärmepumpe laufen. Und wenn man bei Null Grad Außentemperatur nicht unter die 50 Grad Vorlauftemperatur kommt, sollte man in jedem Fall Maßnahmen ergreifen, damit die Temperatur gesenkt werden kann.

Was wären das für Maßnahmen?

Es gibt eine Menge Maßnahmen, um das Haus mit niedrigeren Vorlauftemperaturen noch warm zu bekommen. Zum Beispiel die Dämmung verbessern. Oder die Heizkörperflächen vergrößern, über größere Heizkörper oder einen weiteren Heizkörper. Eine bessere Durchströmung der Heizkörper kann auch helfen, durch einen hydraulischen Abgleich zum Beispiel. Die preiswerteren Maßnahmen sind die Kellerdämmung und der Einbau dickerer Heizkörper, die auch bei niedrigen Heizungstemperaturen viel Wärme in den Raum abgeben können.

Der wesentliche Energieträger für eine Wärmepumpe ist Strom. Macht es überhaupt schon Sinn, eine Wärmepumpe nachzurüsten, wenn unser Strommix noch mit Gas und Kohlekraftwerken befeuert wird? Wäre es nicht effizienter, das Gas direkt in meiner Gasheizung zu verbrennen?

Das ist eine sehr berechtigte Frage. In der idealen Welt würde man jetzt erst die Regenerativen ausbauen, um danach Wärmepumpen einzubauen. Aber wir haben nicht die Zeit, die Schritte nacheinander zu machen, sondern müssen jetzt beides gleichzeitig tun. Und eine Wärmepumpe, die sehr effizient ist, ist heute schon auf keinen Fall schlechter, als Gas zu verbrennen. Selbst wenn der Strom für die Wärmepumpe zu 100 % aus Gas- und Kohlekraftwerken kommt.

Wie kann das sein?

Man braucht in einem effizienten Gaskraftwerk zwei Kilowattstunden Gas, um eine Kilowattstunde Strom zu erzeugen. Und in einer effizienten Wärmepumpe macht man mit der einen Kilowattstunde Strom 3, 4, oder 5 Kilowattstunden Wärme, sodass hinterher aus zwei Kilowattstunden Gas, die in das Gaskraftwerk reingehen, hinten vier oder fünf, oder wenn es schlecht läuft, nur drei Kilowattstunden Wärme herauskommen. Das ist immer noch deutlich mehr als mit einer Gas-Heizung, wo aus einer Kilowattstunde Gas nur 0,9 Kilowattstunden Wärme rauskommt.

Bei Gaskraftwerken ist der Wirkungsgrad des Kraftwerks ungefähr 50 %, d.h. aus zwei Kilowattstunden Gas macht man eine Kilowattstunde Strom. Kohlekraftwerken sind meistens ineffizienter. Da braucht man schon zweieinhalb bis drei Kilowattstunden Kohle, um eine Kilowattstunde Strom zu erzeugen. Wenn man eine Wärmepumpe hat, die daraus dann nur drei Kilowattstunden Wärme schafft, ist man so gerade bei Null. Das wäre aber auch noch okay. Das ist der Grund dafür, warum es berechtigt ist, schon heute Wärmepumpen einzubauen. Je mehr wir die Windkraft und die Photovoltaik ausbauen, desto besser wird die Umweltbilanz der Wärmepumpe, da dann ein immer höherer Stromanteil aus regenerativen Quellen kommt.

Stimmt es, dass ich überall Fußbodenheizung brauche, wenn ich eine Wärmepumpe einbaue?

Das ist so ein Mythos, der um die Wärmepumpe herum rankt, aber das ist nicht wahr. Was man braucht, ist ein Heizsystem, das mit möglichst niedrigen Vorlauftemperaturen die Wärme abgeben kann, die man braucht. Die Fußbodenheizung kann das gut, weil sie eine große Fläche hat. Und wenn man eine große Fläche zur Wärmeabgabe hat, braucht man natürlich auch eine geringere Temperatur, als wenn man einen ganz kleinen Heizkörper hat. Aber in vielen Gebäuden sind die Heizkörper stark überdimensioniert für den Wärmebedarf der Räume. Und das ist gut für den Einsatz einer Wärmepumpe, denn die großen Heizkörper ermöglichen es, mit niedrigen Heizungstemperaturen die Räume warm zu bekommen.

Dass die Heizkörper eher groß sind, ist teilweise historisch begründet, z.B. wenn das Haus früher schlecht isolierte Fenster hatte, oder es mittlerweile eine Außendämmung gibt und so weiter. Der andere Grund ist, dass die meisten Heizungsinstallateure die Heizkörper lieber etwas zu groß als zu klein einbauen, weil eine potenzielle Nacharbeit viel Ärger macht. Und deswegen sind die meisten Heizkörper eher überdimensioniert.

Das klingt nach guten Voraussetzungen, um eine Wärmepumpe nachträglich einzubauen.

In den meisten Häusern und den meisten Räumen gibt es gute Voraussetzungen. Oft gibt es einen einzelnen Raum, der ein Problem macht. Das ist vielleicht das Badezimmer, wo man es gern schnuckelig warm hätte und das oft nur einen relativ kleinen Heizkörper hat - der auch noch mit Handtüchern voll belegt ist, so dass die Wärmeabgabemenge im Raum dann zu niedrig ist. (lacht)

Wenn so ein Raum nicht warm genug wird, sobald man die Vorlauftemperatur senkt, muss man nicht gleich die gesamte Wärmepumpe abschreiben, sondern überlegen, wie man in dem Raum das Problem löst. Das kann ein zweiter Heizkörper sein. Oder man rüstet an der Decke einen Deckenheizkörper nach. Da gibt es so Kassetten zum Nachrüsten, die die ganze Decke dazu bringen, Wärme abzustrahlen. Und damit kommt man auf ganz niedrige Vorlauftemperaturen.

Machen in solchen Räumen auch Infrarotheizungen Sinn? Diese Module, die man einfach so an die Wand hängt.

Das sind die Elektro-Direkt-Heizungs-Infrarotstrahler. Das darf man jetzt nicht verwechseln. Die Deckenheizung, die ich genannt habe, das ist eine wasserdurchströmte Deckenheizung, die das normale Heizsystem nutzt und damit auch dafür sorgt, dass man diese super Effizienz der Wärmepumpe von einer Kilowattstunde Strom zu vier oder fünf Kilowattstunden Wärme hinbekommt. Die Strom-Direktheizungs-Flächenstrahler machen aus einer Kilowattstunde Strom nur eine Kilowattstunde Wärme, sind also um den Faktor 4 bis 5 ineffizienter.

Was würdest du denn den Haushalten raten, deren Haus für eine Wärmepumpe zum Beispiel wegen fehlender Dämmung nicht geeignet ist?

Den Typ Luft-Luft-Wärmepumpe kann man relativ leicht zusätzlich einbauen. Der hilft, um die Menge des benötigten Gas oder Öl der Heizung zu reduzieren. Man kann ausgewählte Räume mit so einer Luft-Luft-Wärmepumpe beheizen. Für eine Übergangsphase ist das wesentlich billiger, als das vorhandene Heizungssystem umzustellen, wenn man eine sehr effiziente Luft-Luft-Wärmepumpe kauft.

Wie funktioniert die Luft-Luft-Wärmepumpe?

Bei der Luft-Luft-Wärmepumpe wird die Außenluft verwendet, um Wärme zu bekommen. Im Haus werden damit ein oder mehrere Räume über eine Art Luftventilator erwärmt, der die Luft in dem Raum umwälzt. Es wird also Luft aufgewärmt, nicht das Wasser im Heizungssystem. Das kann eine gute Option sein, um einen Schritt voranzukommen. Um in einem Einfamilienhaus die oft genutzte untere Etage zu erwärmen, zum Beispiel. Wenn das nicht reicht, schaltet man die Heizung halt mit an.

Der zweite Tipp ist, eine separat laufende Warmwasser-Wärmepumpe zu installieren. Diese Wärmepumpe kann man in den nicht isolierten Keller stellen, und die nutzt die Wärme aus der Kellerluft, sodass der Keller so ungefähr vier Grad kälter wird, als er normalerweise ist. Damit hat aber die Wärmepumpe eine relativ hohe Temperatur, etwa zehn Grad dauerhaft. Daraus macht sie dann 55 Grad für das Warmwasser. Das ist sehr leicht nachrüstbar und mit Kosten von ca. 2000 Euro für das Gerät inklusive Warmwasserspeicher plus Installation auch relativ preiswert. Man erreicht eine Effizienz von ca. 3, also aus einer Kilowattstunde elektrischer Energie bekommt man drei kWh Wärme. Die dem Keller entnommene Wärme zieht selbstständig durch den Kellerboden und Kellerwänden aus dem Erdreich nach.

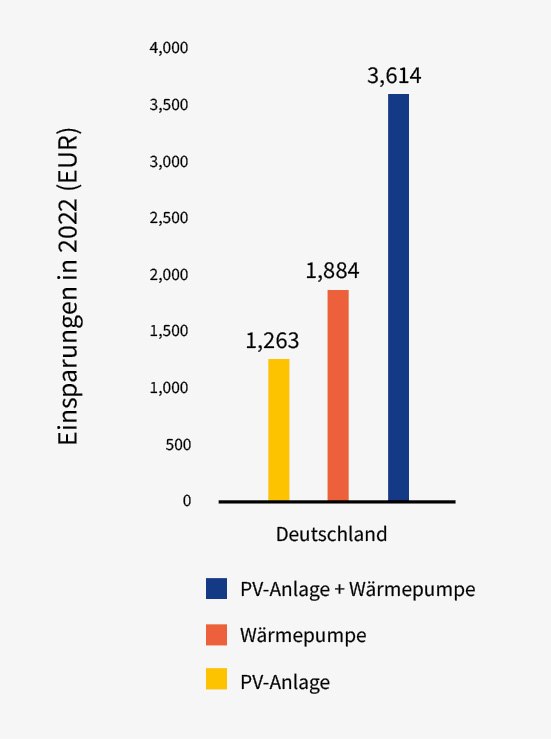

Abb 8 — Laut Solarpower Europe sind die jährlichen Einsparungen in der Wärme- und Stromversorgung durch den kombinierten Einsatz von PV-Anlage und Wärmepumpe am größten •

Die Wärmepumpe ist vor allem in den Wintermonaten relevant. Das sind genau die Monate, wo der Ertrag einer eigenen PV-Anlage gering ist. Ist es trotzdem möglich, den eigenen Strombedarf durch die Wärmepumpe von einer PV Anlage zu decken?

Man kann mit der Kombination von Photovoltaik und Wärmepumpe nicht autark werden. Das gelingt nicht, weil wir etwa zehn Wochen im Jahr haben, in denen die Stromerzeugung durch die PV-Anlage an den allermeisten Tagen sehr gering ist, und damit es schon schwierig genug ist, den normalen Strombedarf eines Hauses zu decken. Das ist ungefähr von Mitte November bis Anfang Februar. Der zusätzliche Strombedarf durch die Wärmepumpe kann da meist nicht erzeugt werden. Dafür brauchen wir dann andere Energieträger - z. B. Windenergie.

Aber die Heizperiode selber ist ja viel länger! Je nachdem wie das Wetter ist, fängt die Ende September an und geht bis in den Mai. Und in diesen Zeiten, also im September, Oktober, März, April, Mai, hat man durch die eigene Photovoltaikanlage normalerweise schon Überschüsse. Damit kriegt man schon höhere Eigendeckungsanteile.

Wie hoch die eigene Deckung des durch die Wärmepumpe benötigten Stroms letztlich ist, hängt aber sehr stark davon ab, wie effizient die Wärmepumpe ist und auch wie hoch der Warmwasserbedarf ist. Der Wasserbedarf besteht ja das gesamte Jahr und kann natürlich auch im Sommer von der Wärmepumpe mit PV-Strom komplett gedeckt werden.

Gerade in diesen Übergangszeiten, wenn es draußen schon schön warm ist und man tagsüber vielleicht sogar schon im Garten sitzen kann und man abends, wenn die Sonne weg ist und es kalt wird, reingeht und die Heizung anmacht. Bin ich da nicht auch auf einen Speicher angewiesen, um den Strom der Solaranlage für meine Wärmepumpe nutzen zu können?

Das Beispiel zeigt genau die Problematik: Der Bedarf an Wärme besteht oft nicht dann, wenn die Photovoltaikanlage den Strom erzeugt. Relativ preiswert entkoppeln kann man das durch einen Wärmespeicher. Einmal fürs Warmwasser und für die Heizung. Diese Speicher umfassen 100 bis 2000 Liter. Das Wasser erwärmt man tagsüber, während die Sonne scheint und nutzt es abends zum Heizen und Warmwasser.

Ist so ein Warmwasserspeicher sinnvoller als ein Batteriespeicher, mit dem Strom die Wärmepumpe auch direkt betrieben werden könnte?

Im Moment ist die Kilowattstunde Energie im Warmwasserspeicher wesentlich billiger als im Batteriespeicher. Man kann so eine Faustformel nehmen: Um 30 Liter Wasser um 30 Grad wärmer zu machen, braucht man eine Kilowattstunde. Nehmen wir mal an, das Wasser kommt mit 20 Grad ins Haus und ich muss es auf 50 Grad bringen, um Warmwasser zu haben. Dafür habe ich einen 300 Liter-Tank. Dann mache ich zehnmal 30 Liter um 30 Grad wärmer, d.h. mein Warmwasserspeicher hat 10 Kilowattstunden Speicherkapazität. Ein 10-kWh-Batteriespeicher kostet richtig Geld. Dieser 300-Liter-Speicher kostet dagegen vielleicht 1.000 - 2000 €. Aber jetzt wird es komplizierter (lacht). Muss man nämlich eigentlich so rechnen: Um die gleiche Menge Warmwasser zu machen, brauche ich ja nur 1/3 der Kilowattstunden aus der Batterie. Weil die Wärmepumpe bei den Warmwasserspeichern einen Effizienzfaktor von Drei erreicht, sodass der Unterschied gar nicht mehr so riesengroß ist.

Und braucht man zwingend einen Warmwasserspeicher oder kann man eine Wärmepumpe auch ohne Warmwasserspeicher betreiben?

Die Wärmepumpe schafft es nicht, das Warmwasser kurzfristig zu erhitzen, wenn ich zum Beispiel duschen will. Um das Wasser zum Beispiel per Durchlauferhitzer warm zu machen, braucht es eine Leistung von 20 kW. Die Wärmepumpe selber legt man aber gar nicht so groß aus, die hat vielleicht 10 kW. Daher braucht man den Warmwasserspeicher auf jeden Fall. Den kann man auch ein bisschen größer dimensionieren.

Und ressourcenschonender ist so ein Warmwasserspeicher im Vergleich zu einem Batteriespeicher auf jeden Fall.

Ja. Das ist ein bisschen Stahl und ein bisschen Isolierung.

Und sollte man den Batteriespeicher dann kleiner dimensionieren?

Warum will man überhaupt einen Batteriespeicher kaufen, wäre die Frage! Aus wirtschaftlichen Gründen lohnt sich das momentan nicht. Die Mehrkosten für den Batteriespeicher fressen den finanziellen Nutzen des erhöhten Eigenverbrauchs vollständig auf. Aus wirtschaftlichen Gründen wäre die empfohlene Dimensionierung des Speichers also Null Kilowattstunden (lacht).

Jetzt gibt es noch den Grund, dass man autark sein will. Dafür muss man einen Batteriespeicher bauen, der vom Netz unabhängig laufen kann. Das nennt sich Inselsystem. Für ein Einfamilienhaus sollte man Kapazitäten von sicherlich 10 Kilowattstunden haben, damit man wenigstens in acht Monaten im Jahr das Gefühl hat, durch die Nacht - genauer gesagt maximal ein bis zwei Nächte zu kommen, auch wenn das Netz ausfällt. Aber ökologischer wird es dadurch nicht.

Also als ökologische Anleitung: als erstes die Handtücher von der Heizung nehmen (lacht), als zweites Vorlauftemperatur runterdrehen, und dann in eine Wärmepumpe mit Warmwasserspeicher und PV-Anlage investieren.

Genau. Und die PV-Anlage immer möglichst groß bauen. Weil man den Strom für die Wärmepumpe mitdenken sollte und die Elektro-Ladesäule fürs Auto.

Viele warten ja gerade auf ihre Wärmepumpen. Gibt es irgendwelche Anzeichen, dass der Markt hinterherkommt mit der erhöhten Nachfrage?

Es gibt einen starken Ausbau der Fertigungskapazitäten. Ein großer Hersteller von eigentlich Gaskesseln investiert jetzt z.B. über drei Jahre jedes Jahr dreihundert Millionen Euro, um Fertigungskapazität aufzubauen. Also da passiert schon viel und das gilt auch für andere Hersteller. Also der Markt kommt ganz sicher ins Rollen.

Wir danken dir für das Gespräch!

Auf welche Kenngrößen sollten Sie beim Kauf einer Wärmepumpe achten?

- Die Leistungszahl (COP):

Beschreibt den Faktor, aus wie viel Strom wie viel Wärme unter bestimmten Bedingungen bereitgestellt werden kann. Je größer der COP, desto effizienter die Wärmepumpe. Typische Werte liegen zwischen 3,5-5,5. - Die Saisonale Leistungszahl (SCOP):

Gibt die im Jahresverlauf gemittelte Effizienz unter Berücksichtigung des Heizstabeinsatz und Abtau-Verlusten an. der SCOP wird üblicherweise für Nieder- und Mitteltemperaturverwendung (Vorlauftemperatur von 35 bzw. 55°C) angegeben. - Die Jahresarbeitszahl (JAZ):

gibt die im Jahresdurchschnitt erbrachte Effizienz der Wärmepumpe an. Sie ist also repräsentativer für den ganzjährigen Betrieb der Anlage. Typische Werte liegen zwischen 2,5-4,5.

Literaturtipps

- Buch: Wärmepumpen in Bestandsgebäuden

Sie sind überzeugt und möchten sich umfassender über die Anschaffung einer Wärmepumpe informieren? Im Buch "Wärmepumpen in Bestandsgebäuden" werden Ihnen die Chancen und Herausforderungen dieser Technologie anschaulich vorgeführt.Wüstenrot-Stiftung, kostenfrei. www.wuestenrot-stiftung.de/publikationen/waermepumpen-in-bestandsgebaeuden-download/ - Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V.

Auf der Homepage findet man etliche detaillierte Informationen, Anleitungen, Infografiken zu Wärmepumpen. Auch Fördermöglichkeiten werden aufgeführt. https://www.waermepumpe.de/

Nützliche Links

- Eine Liste der förderfähigen Wärmepumpen des BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) ist hier zu finden: https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/beg_waermepumpen_pruef_effizienznachweis.pdf?__blob=publicationFile&v=3

Vortrag Wärmepumpe

Peter Klafka hält regelmäßig Vorträge über Wärmepumpen. In Kooperation mit dem SFV findet der nächste Vortrag online am 21. Juni statt. Anmeldung und weitere Infos, sowie die Aufzeichnung des letzten Vortrags: